“红外LED灯珠与热成像融合技术”这可是个挺酷的技术!别担心,我来用最简单的方式给你讲讲。

想象一下,天完全黑了,伸手不见五指。或者,大雾弥漫,能见度不到几米。再或者,你想看看工厂里哪台机器是不是偷偷“发烧”了。这时候,你的眼睛,也就是我们平常用的摄像头,可能就完全“瞎”了。

那怎么办?人类很聪明,发明了各种方法来“看穿”黑暗和障碍。其中两种比较厉害的武器,就是红外LED灯珠和热成像技术。而今天我们要聊的,是把这两样东西“合体”起来,变成一个更强大的工具!

为什么需要“看穿”黑暗?

你肯定知道,普通摄像头看东西,需要有光。有光照在物体上,再反射回摄像头,你才能看到物体的形状、颜色等等。但是,到了晚上或者在没有光的地方,普通摄像头就没辙了。

红外LED灯珠和热成像技术,就是为了解决这个问题而生的。它们各有各的本事,但又都有自己的小缺点。把它们融合起来,就像给你的眼睛装上了“夜视仪”和“热源探测器”的双重功能,让你在各种复杂环境下都能看得更清楚、更准确。

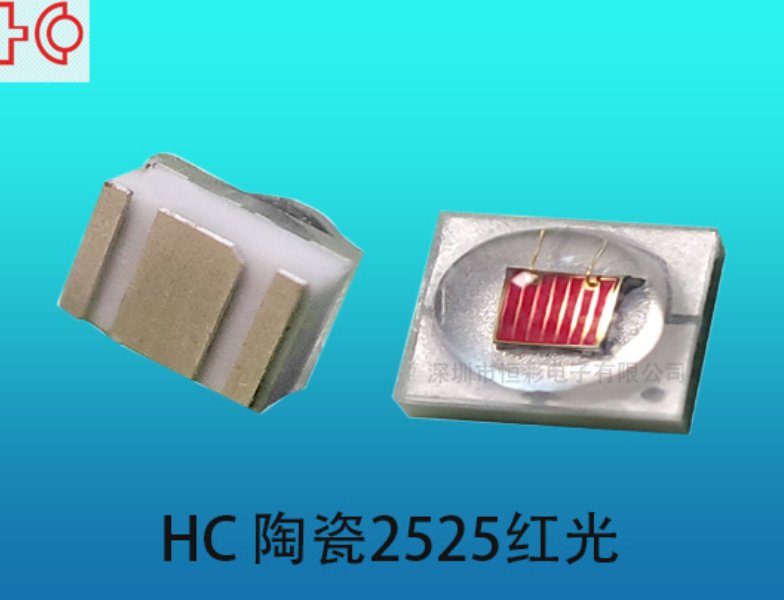

认识我们的主角:红外LED灯珠

你可能见过一些安防摄像头,到了晚上,旁边会亮起一圈红色的灯光,或者根本看不见光,但摄像头依然能拍到黑白画面。那些看不见的光,很可能就是红外光,而发出这种光的,就是红外LED灯珠。

简单来说,红外LED灯珠就像一个“隐形的手电筒”,发出人眼看不见的红外光。这种光照到物体上,再反射回摄像头(需要是支持红外的摄像头),摄像头就能捕捉到反射回来的红外光,形成图像。

它的优点是:

成本相对较低。

能提供一定范围内的夜间照明,让普通摄像头也能在晚上工作。

隐蔽性好(人眼看不见)。

但它也有缺点:

它需要光线“照到”物体并“反射”回来。如果物体不反射红外光,或者距离太远光照不到,就看不见了。

它无法穿透雾、霾、烟、灰尘等障碍物。

如果光源太强或者物体反光太厉害,容易出现过曝,细节丢失。

它只能看到物体的形状,不能告诉你物体是活的还是死的,是热的还是冷的。

另一位主角:热成像技术 (Thermal Imaging Technology)

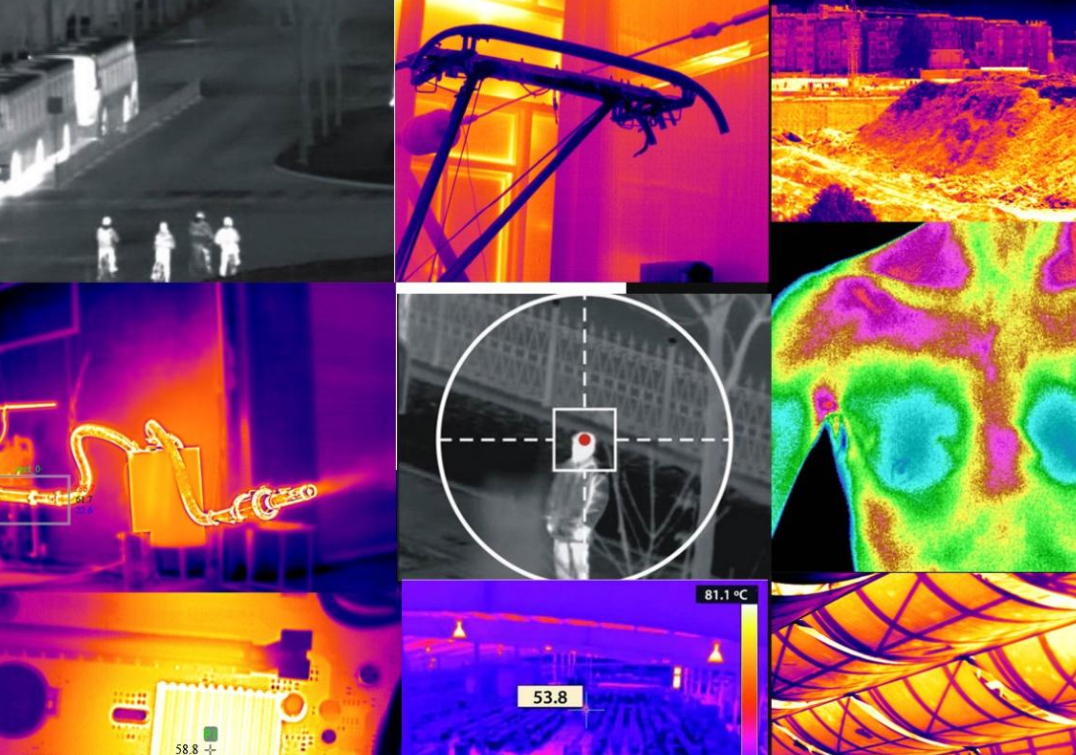

热成像技术就完全不一样了。它不靠光,而是靠“热”。任何有温度的物体,都会发出红外辐射(热量)。温度越高,发出的红外辐射越强。热像仪就像一个能感知温度的“眼睛”,它接收物体发出的红外辐射,然后根据辐射的强弱,转换成不同颜色或灰度的图像。颜色或灰度越亮/越暖,代表温度越高。

它的优点是:

完全不依赖光线: 无论白天黑夜,只要物体有温度差异,它就能“看”到。

能“看穿”障碍: 雾、霾、烟、灰尘等对可见光和普通红外光有影响的障碍物,通常对热辐射影响较小,热像仪能穿透这些障碍看到后面的热源。

直接探测目标: 它能直接探测到散发热量的目标,比如人、动物、正在运转的机器、火源等,即使隐藏在草丛或树后,只要有温度差异就可能被发现。

提供温度信息: 不仅能看到图像,还能测量温度,这在工业检测等领域非常有用。

但它也有缺点:

图像分辨率通常不高: 相较于普通摄像头,热像仪的像素点通常少很多,看到的图像比较模糊,缺乏细节。你可能看到一个“人形”的热源,但看不清他的脸或者衣服上的标志。

成本相对较高: 热像仪的核心部件比较精密,价格通常比普通摄像头贵不少。

容易受环境温度影响: 如果环境温度和目标温度差异很小(比如夏天很热的时候想找体温差不多的人),探测效果可能会打折扣。

无法提供物体的颜色或纹理信息。

为什么要把它们“嫁接”起来?融合的理由

看到了吧?红外LED补光摄像头能看到细节,但怕黑、怕雾、怕障碍,而且只能看到“形”;热像仪能“看穿”黑暗和障碍,能找到“热源”,但看不清细节,图像很模糊。

这不是正好可以互补吗?

融合的核心理由就是:取长补短,创造更强大的“眼睛”。

热成像负责“发现”: 在黑暗、有雾、有烟的环境中,热像仪能快速扫描大范围区域,发现潜在的“热目标”(人、车、异常发热的设备)。

红外LED+红外摄像头负责“看清”: 一旦热成像发现了目标,如果目标在红外LED的补光范围内,并且红外摄像头能接收到反射光,就可以提供目标更清晰的细节图像。

通过融合,我们可以克服单一技术的局限,实现更可靠、更准确的探测和识别。

神奇的结合:融合技术是如何工作的?

红外LED灯珠与热成像的融合,并不是简单地把两个画面放在一起。它通常涉及一个更智能的过程:

数据采集: 同时或几乎同时获取红外摄像头拍摄的图像数据和热像仪拍摄的图像数据。

图像预处理: 对两种图像进行去噪、增强等处理,让它们更容易被后续算法处理。

图像配准: 这是关键一步。因为红外摄像头和热像仪的位置、视角可能不同,需要通过算法将两幅图像中的同一个目标对齐,让它们在空间上对应起来。这就像把两张不同角度拍的照片调整到完全重叠。

融合算法: 这是“大脑”部分。融合算法会根据不同的策略,将两幅图像的信息结合起来。

像素级融合: 直接对两幅图像的像素进行加权平均、最大值选取等操作,生成一幅新的融合图像。

特征级融合: 提取两幅图像中的关键特征(比如边缘、角点、热源区域),然后将这些特征融合。

决策级融合: 分别对红外图像和热成像图像进行分析(比如都进行目标检测),然后根据分析结果进行综合判断。

结果输出: 输出融合后的图像(可能是一幅新的彩色或伪彩色图像,同时包含热信息和细节信息),或者将融合后的信息用于后续的分析和决策(比如报警、跟踪)。

整个过程通常由内置的芯片或外部的计算机系统完成。好的融合算法能让你看到的图像既有热成像的“热点”信息,又有红外补光的“形状”细节,看起来更直观、更全面。

融合技术带来了哪些超能力?优势分析

当红外LED补光和热成像“强强联合”后,它们能带来许多单一技术无法实现或难以实现的好处:

全天候、全环境探测能力: 不管是白天黑夜,晴天大雾,都能有效工作。热成像负责在恶劣天气或黑暗中发现目标,红外补光在能见度好的夜间提供细节。

提高目标检测和识别的准确性: 热成像发现“有东西”,红外补光看清“是什么东西”。比如,热成像看到一个移动的热源,融合系统可以通过红外图像判断是人、动物还是车辆,大大减少误报。

更远的探测距离: 热成像通常探测距离较远,能先发现远处的潜在威胁,然后利用红外补光在一定距离内提供更清晰的图像进行确认。

更丰富的信息呈现: 融合后的图像可以同时显示温度信息和纹理细节,这对于工业检测、医疗诊断等需要同时关注温度和形状的应用非常重要。

降低特定场景下的成本: 有时候,为了达到一定的夜视效果,可能需要非常昂贵的高分辨率热像仪。而通过中低分辨率热像仪与红外补光摄像头的融合,可能以更低的整体成本达到相似甚至更好的效果。

增强态势感知: 在复杂的环境中,融合图像能提供比单一图像更全面的信息,帮助使用者更快、更准确地了解周围的情况。

它在哪里大显身手?融合技术的应用场景

这种融合技术听起来这么厉害,那它都能用在哪些地方呢?应用场景非常广泛:

安防监控: 这是最常见的应用之一。在边境线、机场、监狱、重要设施、小区周界等地方,融合摄像头可以在完全黑暗、大雾或雨雪天气下,准确探测到非法入侵的人员或车辆,并提供带有细节的图像用于识别和跟踪。比如,热成像发现有人翻墙,红外补光捕捉到他的衣着特征。

工业检测: 在工厂、电力设施、石化装置等地方,可以用于监测设备的运行状态。热成像发现设备温度异常升高,融合图像能告诉你具体是哪个部件在发热,方便维护人员快速定位问题。

智能驾驶/辅助驾驶: 在夜间或恶劣天气下,融合系统可以更可靠地探测到前方的行人、动物或其他障碍物,提高行车安全性。热成像发现路边有热源,红外补光看清是人还是路牌。

消防救援: 在充满浓烟的火场或夜间的野外,热像仪能帮助消防员找到火源和被困人员。融合图像可以提供更多环境细节,帮助消防员规划路线,提高救援效率。

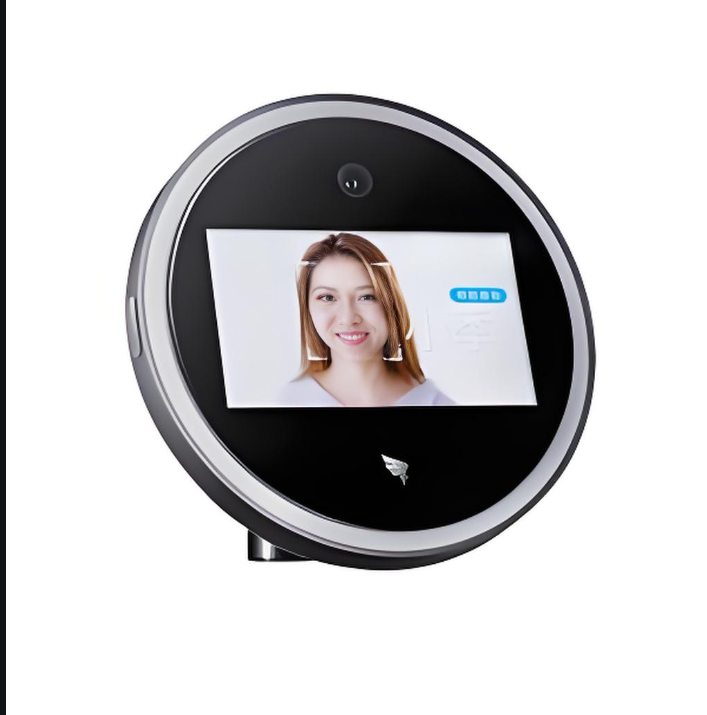

医疗: 在公共卫生事件中,可以用热成像进行大范围体温初筛,融合技术可以结合可见光或红外图像进行人脸识别或身份确认。

渔业/矿业: 在海上或地下等特殊环境中,融合技术可以用于目标探测、环境监测等。

可以看到,只要是需要在复杂光线或环境条件下进行目标探测、识别或状态监测的场景,这种融合技术都有用武之地。

相关技术对比

为了让你更清楚地理解融合技术的优势,我们来简单对比一下单独使用红外补光摄像头、单独使用热像仪以及融合技术:

| 特性/技术 | 单独红外补光摄像头 | 单独热像仪 | 红外LED灯珠与热成像融合技术 |

|---|---|---|---|

| 依赖光线 | 是 (需要红外补光并依赖反射) | 否 (探测热辐射) | 否 (主要依赖热成像探测,红外提供细节) |

| 看穿雾/烟/尘 | 否 | 是 (效果较好) | 是 (继承热成像的优势) |

| 探测温度 | 否 | 是 | 是 (继承热成像的优势) |

| 图像细节 | 较好 (取决于摄像头分辨率) | 较低 (通常分辨率较低) | 较好 (通过红外部分提供细节) |

| 探测活体目标 | 间接 (需要目标在补光范围内且有反射) | 直接 (探测体温) | 直接且准确 (热成像发现,红外确认) |

| 成本 | 较低 | 较高 | 更高 (两种系统+融合算法) / 或在特定场景下更优性价比 |

| 典型应用 | 普通夜间监控 | 远距离探测、火源探测、设备故障预警 | 高端安防、智能驾驶、复杂工业监测、搜救 |

| 主要局限性 | 怕黑、怕雾、怕障碍,无法探测无光热源 | 图像模糊、缺乏细节、成本高、受环境温度影响 | 整体成本相对较高、融合算法复杂、可能需要更高算力 |

挑战与未来:还有哪些需要克服?

虽然融合技术前景光明,但目前也还面临一些挑战:

成本: 毕竟是两个系统加一套处理单元,整体成本仍然高于单一摄像头。

融合算法: 如何在不同场景、不同距离、不同天气下实现最优的图像配准和融合效果,仍然是研究的热点。

标准化: 不同厂商的设备和算法可能存在兼容性问题。

算力需求: 高效的图像处理和融合算法需要一定的计算能力。

不过,随着技术的不断发展,这些问题都在逐步解决。未来的趋势可能是:

成本下降: 随着热成像传感器的产量增加和技术进步,整体成本会越来越亲民。

AI增强: 结合人工智能算法,可以实现更智能的融合,比如根据场景自动调整融合策略,或者直接从融合数据中提取更有价值的信息。

小型化和集成化: 将两种传感器和处理芯片集成到更小、更紧凑的设备中。

更多数据融合: 除了红外和热成像,还可能融合可见光、激光雷达等更多类型的数据,实现更全面的感知。

你可能想问的问题

Q1:融合技术是不是很贵?

A1: 相比单独的普通摄像头,融合系统的成本确实更高。但根据你需要达到的性能和应用场景,有时候它可能比购买一台非常高端、高分辨率的纯热像仪更具性价比。成本也在逐渐下降。

Q2:它能看穿墙壁吗?

A2: 不能。热成像看到的是物体表面的温度辐射,它无法穿透实心墙壁。它能“看穿”的是一些不阻挡热辐射的障碍,比如薄雾、烟、一些非金属薄板等。

Q3:融合图像看起来是什么样的?

A3: 这取决于融合算法。有的是将热像仪的温度信息叠加热到红外图像上,形成一幅彩色图像,让你既看到细节,又看到热点。有的是将热成像发现的目标区域用框或轮廓标记出来,叠加在红外图像上。

Q4:我怎么知道我需要这种融合技术?

A4: 如果你的应用场景需要在完全黑暗、有雾霾、有烟尘的环境下进行可靠的目标探测和识别,或者需要同时获取物体的形状细节和温度信息,那么融合技术就很可能适合你。比如高端安防、关键基础设施监控、复杂的工业自动化等。

融合技术的前景

通过今天的了解,你应该清楚了,红外LED灯珠与热成像融合技术,不是简单地把两个摄像头拼在一起。它是巧妙地利用了红外补光提供细节的能力,和热成像穿透黑暗、探测热源的能力,通过智能算法将它们结合起来,创造出一种更强大的感知方式。

这种技术在应对复杂环境下的探测和识别挑战时,展现出了独特的优势。从提升安防的可靠性,到保障工业生产的安全,再到提高智能驾驶的安全性,它的应用前景非常广阔。

虽然目前还有一些成本和技术上的挑战,但随着技术的不断进步,我们可以期待这种融合技术在未来变得更加普及、更加智能,帮助我们在更多领域“看穿”障碍,确保安全和效率。

希望这篇文章对你有帮助!如果还有其他问题,随时可以问我。

上一篇:耐高温考勤机红外灯珠工业级

下一篇:没有了